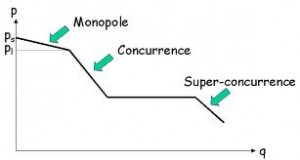

Avec l’avènement du droit européen de la concurrence et des droits de la propriété intellectuels, la question relative à leur coexistence est aujourd’hui devenue de plus en plus pertinente. En effet, ces deux branches de droit, tout en étant antinomiques restent pourtant fortement liées l’une à l’autre. Cette antinomie apparente s’explique par le fait que les logiques de protection y sont différentes. En effet, alors que le droit de la concurrence protège de manière globale la concurrence sur le marché européen, les droits de propriété intellectuelle ont eux pour objectif la mise en place d’un monopole au profit de l’inventeur afin de récompenser et de protéger les efforts fournis par celui-ci. Pourtant, malgré cette antinomie flagrante, ces deux corpus juridiques partagent une vision commune : stimuler et inciter l’innovation.

Avec l’avènement du droit européen de la concurrence et des droits de la propriété intellectuels, la question relative à leur coexistence est aujourd’hui devenue de plus en plus pertinente. En effet, ces deux branches de droit, tout en étant antinomiques restent pourtant fortement liées l’une à l’autre. Cette antinomie apparente s’explique par le fait que les logiques de protection y sont différentes. En effet, alors que le droit de la concurrence protège de manière globale la concurrence sur le marché européen, les droits de propriété intellectuelle ont eux pour objectif la mise en place d’un monopole au profit de l’inventeur afin de récompenser et de protéger les efforts fournis par celui-ci. Pourtant, malgré cette antinomie flagrante, ces deux corpus juridiques partagent une vision commune : stimuler et inciter l’innovation.

Dans ce cadre, l’utilisation d’un droit de propriété intellectuel par une entreprise ayant pour but d’éliminer les concurrents sur un marché semble donc en totale opposition avec les objectifs prônés par le droit de la concurrence. En effet, selon l’article 101 TFUE « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables […] ». La question qui s’est donc rapidement posée est celle de savoir si cet article pouvait s’appliquer à une situation dans laquelle une firme détentrice d’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle refuse leur usage à ses concurrents, ou ne le permet qu’à des conditions très défavorables.

La réponse apportée par les juges européens est le résultat d’une construction progressive. Dans un premier temps, la Cour a considéré dans toute une série d’affaires que le refus de donner une licence ne pouvait être constitutif d’un abus de position dominante.

En 1995, l’affaire Magill[1] pose la première pierre à cette construction jurisprudentielle nuançant le droit de monopole absolu offert jusque là par les droits de propriété intellectuelle. En effet, dans cette affaire la CJCE souligne que : « Un comportement d’une entreprise en position dominante qui relève de l’exercice d’un droit qualifié de “droit d’auteur” par le droit national n’est pas, de ce seul fait, soustrait à toute appréciation au regard de l’article 86 du traité [actuel article 101]. […] l’exercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif. Tel est le cas lorsque des sociétés de télédiffusion se prévalent du droit d’auteur conféré par la législation nationale pour empêcher une autre entreprise de publier des informations (la chaîne, le jour, l’heure et le titre des émissions), assorties de commentaires et d’images, obtenus indépendamment desdites sociétés, sur une base hebdomadaire, dès lors que, en premier lieu, ce comportement fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau, un guide hebdomadaire complet des programmes de télévision, que les sociétés intéressées n’offrent pas, et pour lequel existe une demande potentielle de la part des consommateurs, ce qui constitue un abus suivant l’article 86, deuxième alinéa, sous b), du traité, que, en deuxième lieu, le refus n’est justifié ni par l’activité de radiodiffusion télévisuelle ni par celle d’ édition de magazines de télévision, et que, en troisième lieu, les sociétés intéressées se réservent, par leur comportement, un marché dérivé, celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute concurrence sur ce marché puisqu’elles dénient l’accès à l’ information brute, matière première indispensable pour créer un tel guide. ». Dans cet arrêt, la Cour pose donc comme principe que si le fait de refuser d’octroyer une licence n’est en principe pas constitutif d’un abus, il se peut que dans des circonstances exceptionnelles ce soit pourtant le cas. Pour qu’une circonstance soit exceptionnelle, il faut, selon la CJCE que trois conditions cumulatives soient respectées : 1) que le comportement fasse obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle, 2) que le refus ne soit pas justifié et 3) que le refus permette aux sociétés détentrices du droit de propriété intellectuelle de se constituer un monopole sur un marché dérivé.

Suite à l’arrêt Magill, de nombreux jugements vinrent modifier de façons plus ou moins importantes cette théorie aujourd’hui communément appelée « théorie des facilités essentielles[2] ». Il faut cependant attendre 2004 pour que la CJCE, dans son arrêt IMS Health[3] vienne clarifier cette ébullition jurisprudentielle ; quatre conditions sont alors nécessaires pour que le refus de donner une licence soit constitutif d’un abus de position dominante : 1) il faut que l’élément sur lequel porte le refus de licence soit indispensable pour opérer sur un marché dérivé, 2) l’entreprise demanderesse a l’intention d’offrir sur ce marché « des produits ou des services nouveaux que le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’offre pas et pour lesquels il existe une demande potentielle de la part des consommateurs[4] » 3) le refus ne peut se justifier par des considérations objectives et 4) ce refus est de nature à réserver à l’entreprise titulaire du droit de propriété intellectuelle le marché en cause en excluant toute concurrence sur ce dernier. Il semble alors que la Cour, via la théorie des facilités essentielles est parvenue à apaiser les tentions entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle et à clarifier l’approche à suivre.

Pourtant, en 2007 l’arrêt Microsoft [5] vient modifier de façon substantielle les conditions d’appréciation des quatre critères étudiés ci dessus. Tout d’abord, le Tribunal de Première Instance adopte une interprétation assez souple du critère concernant la nouveauté du produit. En effet, le refus de Microsoft n’entravait pas en tant que telle l’apparition sur le marché d’un nouveau produit mais plutôt l’apparition de nouvelles fonctionnalités pour des produits qui existaient déjà. Ensuite, le tribunal a considéré que pour que la quatrième condition soit respectée, il suffit que le comportement en cause crée un risque d’exclusion de la concurrence. Ici aussi, les arrêts précédents étaient plus rigoureux puisqu’ils laissaient à penser qu’il fallait que cette exclusion soit certaine.

Force est donc constater qu’on suite à cet arrêt à un assouplissement de l’application de la théorie des facilités essentielles. La question qu’il semble alors légitime de se poser est celle de savoir si cette appréciation de plus en plus souple ne risque pas d’avoir des conséquences négatives sur l’innovation. En effet, comme le déplore BARNETT (directeur de la division Antitrust du Département de justice américain), le risque est ici de favoriser la protection des concurrents au dépend d’une protection de la concurrence[6].

De plus, comme le soulignent très judicieusement MARTY et PILLOT, des entreprises moins innovantes pourraient alors faire de ce recours juridique un outil stratégique nuisible pour l’innovation. Les entreprises auraient de fait la possibilité de profiter du flou juridique entourant la notion de facilités essentielles (notamment relatif à ses conditions d’applicabilité) afin : 1) de diminuer l’écart les séparant des firmes plus effectives afin de neutraliser l’avantage concurrentiel conféré par le droit de propriété intellectuelle (stratégies de rattrapage)[7], 2) « de nuire à la réputation de la firme dominante tout en augmentant ses dépenses improductives (coûts liés à la défense)[8] » ou encore 3) de rappeler à l’acteur dominant les « responsabilités spéciales qui [lui] échoient[9] ».

Prenons l’exemple d’une société X, dominante sur un marché grâce un brevet obtenu peu de temps auparavant et mettant en application la technologie contenue dans ce brevet. Imaginons maintenant qu’une société Z, peu performante sur le même marché et désireuse de rester dans le jeu se voit refuser une licence sur la technologie brevetée de X et ce, pour de bonnes raisons. Z pourrait dans l’état actuel des choses intenter une action en justice contre X en se fondant sur l’article 101 du TFUE.

Si l’on se place ex post, ce type de comportement ne pose comme problème que l’éventuelle asymétrie d’information relative au litige. En effet, l’autorité de régulation est souvent moins bien informée que les parties quant aux informations concernant la structure du marché et les divers tenants et aboutissants du litige. Celle-ci pourrait donc commettre une erreur de type I c’est-à-dire condamner une firme qui ne l’aurait pas été si toute l’information avait été disponible.

C’est en réalité ex ante que l’utilisation néfaste de l’outil juridique à des fins stratégique prend tout son sens. Trois types de comportements sont alors susceptibles de rendre les R&D beaucoup moins attrayants parce que beaucoup plus couteux. Tout d’abord, si la menace d’un litige pesant sur X est crédible, celle-ci risque de vouloir négocier avec Z l’amenant in fine à s’affranchir d’une sorte « d’impôt sur le succès[10] ». Ensuite, les coûts du procès peuvent être plus lourds pour le défendeur que les coûts de procédure du plaignant permettant ainsi à ce dernier de faire subir à la firme dominante des coûts additionnels. La firme suiveuse ne subissant pas ceux-ci, elle pourra utiliser ces fonds afin de combler une partie de son retard. Pour finir, l’instruction du dossier peut-être génératrice de mesures conservatoires suspendant « temporellement l’avantage concurrentiel dûment acquis par l’innovateur, ce qui peut donner à l’entreprise plaignante le temps nécessaire pour combler tout ou une partie de son retard[11] ».

Il semble donc possible de constater que la théorie des facilités essentielles, tout en étant un outil essentiel de régulation de la concurrence, peut également constituer une arme efficace si elle est instrumentalisée comme stratégie d’entreprise. La maîtrise du cadre légal devient alors un outil concurrentiel aussi efficace que l’innovation elle-même. D’un point de vue économique, cette situation est alarmante puisque non seulement des entreprises non efficientes resteront actives sur le marché, mais plus encore, elles détruiront à court terme de la valeur (coûts du procès, de l’impôt sur le succès, perte temporelle du monopole, etc.). La conséquence sur le long terme sera alors inexorablement la réduction des incitants à l’innovation.

En conclusion, la théorie des facilités essentielles doit donc être appliquée avec grande précaution, « la nature même des droits de propriétés intellectuelles [étant en effet] source d’insécurité juridique dans la mesure où les analyses économiques sous-jacentes ne permettent ni de qualifier avec certitude une infrastructure comme essentielle, ni de déterminer une redevance optimale permettant de préserver les incitations de l’ensemble des parties prenantes[12] ».

Post rédigé par Martin Carlier (étudiant en master en droit UCL)

[1] CJCE, 6 avril 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commission des Communautés européennes, C-241/91 P et C-241/91 P,

[2] Voyez notamment CJCE, 26 novembre 1998, Oscar Bronner Gmbh et Co. KG c. Mediaprint, C-7/97 qui vient préciser la théorie des facilités essentielles ainsi que TPI, 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke s.a. c. Commission, 504/93

[3] CJCE, 29 avril 2004, IMS Health, C-418/01

[4] CJCE, 29 avril 2004, IMS Health, C-418/01, § 51

[5] TPI, 17 Septembre 2007, Microsoft Corp. c. Commission, T-201/04

[6] BARNETT (T.), « Issues statement on European Microsof Decision », Department of Justice, 17 septembre 2007, in MARTY (F.) et PILLOT (J.), « L’application des la théorie des facilités essentielles aux droits de la propriété intellectuelle favorise-t-elle des stratégies opportunistes de la part des firmes? », in MASSON (A.) ss. dir., Les stratégies juridiques des entreprises, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 317

[7] MARTY (F.) et PILLOT (J.), Ibidem, pp. 331 et 332

[8] MARTY (F.) et PILLOT (J.), Op. cit., p. 332

[9] MARTY (F.) et PILLOT (J.), Op. cit., p. 332

[10] MARTY (F.) et PILLOT (J.), Op. cit., p. 334

[11] MARTY (F.) et PILLOT (J.), Op. cit., p. 335

[12] MARTY (F.) et PILLOT (J.), Op. cit., p. 336